![]()

今週いっぱい小春日和・・自宅最寄駅の紅葉情報も見頃マークがついてるし

「今年の紅葉はココで見る」なんて特集記事を読んでいたら

「有馬・端宝寺公園」 有馬?・・温泉だよねぇ・・

パソコンの「駅スパート」に入力して 行き方をチェックしたら

5通りのルートがあり 最短では なんと乗車時間38分!!

新しくできた公共温泉「銀の湯」の下見もかねて 行ってみようかな・・

お昼の12時 自宅を出て 三宮へ

そこから地下鉄で谷上 そして神戸電鉄に乗り継いで有馬温泉口駅へ

一山越えて 田舎〜 遠い なんて勝手に思い込んでいた

自宅を出て50分足らず

あっけなく 関西の奥座敷 有馬に到着 まだ1時になってない

電車に乗ってから 中吊り広告で 有馬割引乗車券なるものの存在を知る

あぁ〜〜500円損したぁ〜〜

新神戸駅の切符売り場に 告知してあった??なかったよ プンプン

てきっと見落としたに違いない(笑)

有馬温泉口駅から 旅館街に向かう途中

川が整備されて公園のようになっている

春には 桜が満開になるそうな

公園入り口近くの紅葉の大木

クリックしてみる?

端宝寺公園

明治6年に廃寺になった 端宝寺後が昭和26年に神戸市の公園になったもので

「錦繍谷」「日暮しの庭」(一日眺めても飽きない)とよばれる紅葉の名勝地

毎年紅葉の11月初めには 有馬大茶会の野点が催される

↑端宝寺公園内の紅葉 クリックすると大きくなります

熟年・中年カップル・グループが多かった

紅葉の美しさがわかるのは

ある程度人生経験重ねないと・・てことでしょう

紅葉坂をくだって たんさん坂に進むと

|

炭酸泉源 明治6年に鉱泉として確認されるまで 炭酸泉源は 毒泉と呼ばれ 近づくことさえなかったそうな 明治8年 泉水は分析の結果 飲浴両用に適する 天然の炭酸水 と判定され 世間に広く知られるようになる このお社のようなものが炭酸泉源→ 今もこんこんと湧き出ている 飲んでみたら ほんとに炭酸水! しゅわしゅわっと 口の中で 泡がはじけた |

|

ねがい坂をくだると 極楽寺 太閤さんの湯殿館 温泉寺など 神社仏閣が集まっている寺町界隈

その一角の奥まった先にあるのが湯泉神社

訪れる人が少ないのか 社務所は閉まっていた

やっぱり 温泉に入って帰ろうかな・・

|

2001年9月にオープンしたばかりの外湯「銀の湯」 泉質は炭酸泉およびラジウム泉 2002年秋には金泉の「金の湯」が完成するそうな やっぱり 有馬のお湯は2種類ないとね! 「銀の湯」 午前9時〜午後9時 第1・3火曜休み 大人550円・小人200円 |

↑パンフレットから タオル・石鹸は持参すべし |

公共のお湯なので 大浴場のみ 意外と小さかった

それでも ゆったりつかると いい気持ち

体の芯まで ぽっかぽか

北の政所(ねね)の別邸跡と伝えられる念仏寺

庭が美しく 樹齢250年と言われる 沙羅双樹の大樹がある

お寺の横道をぬけて 階段をトントンと降りていくと

|

|

|

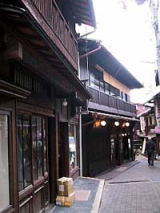

| タイムスリップしたような 懐かしい街並み 有馬土産の老舗 一軒ずつ覗くのも楽しい 炭酸せんべい 有馬筆 竹細工に 松茸昆布〜 |

|

|

|

|

|

太閤道に出ると 観光案内所

大阪方面へのバス乗り場の前にある 小さなお寺

ひなびた感じに誘われて 門をくぐる

誰もいないので ひとりじめの紅葉 (^o^)丿

|

三宮行きのバスは 満員だったので やっぱり 電車で帰ろう〜 有馬温泉駅前の民芸品店 一番気にいったのは 金魚や蛸の形の紙風船 「そんなんどうすんのん?」と 天の声が聞こえたような気がして デジカメでゲット!(笑) |

|

今から1300年ほど前に舒明天皇や孝徳天皇が入湯されたと日本書紀に記されている 日本最古の温泉 有馬

奈良時代に入り 行基菩薩が温泉寺を建立

鎌倉時代には 仁西上人が温泉を再興 薬師如来をまもる十二神将にちなんで 十二の宿坊を建てた

現在では ●●坊と名のつくところは6軒で いずれも老舗である

その行基 仁西と並んで 有馬の三大恩人といわれるのが 豊臣秀吉(豊太閤)

秀吉はしばしば有馬を訪れ 千利休を伴って訪れた際には 茶会を催したとか

その秀吉を偲んで 毎年 秋には有馬大茶会が行われている

「月も日もいのち有馬の湯にうつり やまいはなし花とちりけり」 秀吉

有馬=高級旅館のイメージがずっとあったけれど

意外と身近 ぬくもりを感じる街だった

また ふらりと 遊びに行こうっと